- 八重山上布-やえやまじょうふ

- 沖縄県八重山地方、石垣島で生産される平織の麻織物。さらさらの肌触りで軽く涼しい布なので、夏向きの素材となっている。

- 矢絣-やがすり

- 矢羽根をモチーフとした絣文の織物。弓で射た矢は戻らない、まっすぐに突き進むことから、縁起柄とされている。

- 八つ口-やつくち

- 着物の脇あけのことで、身八つ口ともいう。女性と子供の着物だけにあり、袖付けと脇縫の間を縫い合わせずにあけた部分を指す。

- 柳絞り-やなぎしぼり

- 絞り染の一種で、滝絞りとも言う。しだれ柳のような柔らかさのある線文を表した絞。

- 矢羽根-やばね

- 矢羽根の文様のこと。矢筈とも呼ばれる。

- 山藍-やまあい

- トウダイグサ科の多年草。山藍を布に摺りつけて染めること、および染めたものを、山藍摺りという。

- 大和絣-やまとがすり

- 奈良県大和高田市周辺で生産される木綿の白絣。天保年間(1830~1843年)、絣模様のデザインと染めのよさで人気があった。

- 山繭-やままゆ

- ヤママユ科の蛾のこと。この繭からとった糸を山繭糸という。

- 山繭縮緬-やままゆちりめん

- 光沢があり、丈夫な山繭糸を縞糸にして縮緬に織ったもの。

- 山道-やまみち

- 山道模様のこと。くねくねと曲がっている山道を文様に表したもの。

- 結城紬-ゆうきつむぎ

- 茨城県結城市と栃木県小山市周辺で生産される紬織物。糸を紡ぐ、絣くくり、地機で織るの三つの工程が、重要無形文化財の指定を受けた。

- 友禅-ゆうぜん

- 日本を代表する文様染で、友禅染のこと。色彩的で精巧な染模様を指し、日本の染物の代名詞ともなっている。

詳しい情報は「名古屋友禅」ページをご覧ください。 - 友禅縮緬-ゆうぜんちりめん

- 多色多彩ではなやかであり、縮緬地に友禅模様を型染したもの。女性の着物や七五三などに用いられる。

- 湯帷子-ゆかたびら

- 入浴のとき、または入浴後に着る単(ひとえ)のこと。湯に入るときに用いる麻の着物を指す。

- 雪晒-ゆきざらし

- 積雪の上に麻織物や竹細工などを並べて漂白すること。白地の白が冴え、染料の色が鮮やかになる。

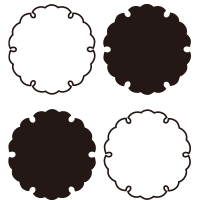

- 雪輪-ゆきわ

- 雪片の六角形をモチーフに円形にデザインした古典的で品格のある文様。

- 湯通し-ゆどおし

- お湯の中に生地を入れて、糊を落とすこと。後で湯のしをして、幅を調整する。

- 湯熨-ゆのし

- 熱した湯気の中に生地をくぐらせ、シワ伸ばしや、幅の調整をすること。

- 木綿-ゆふ

- 古文献や万葉集にでてくる木綿で、楮(こうぞ)や麻をさらしたもの。真綿とも呼ばれる。

- 湯巻-ゆまき

- 平安時代に、貴人が入浴の際に身を包んだ衣。ゆもじ、下裳とも呼ばれる。

- 弓浜絣-ゆみはまがすり

- 鳥取県の弓ヶ浜半島で生産されている絣の綿織物。手紡ぎのざっくりとした素朴な風合いが好まれている。

- 楊枝糊-ようじのり

- 友禅染で防染に使われる糊置き技法。糊を棒の先につけ、垂れ落ちてくる糊の線で糸目糊を置く方法。

- 揚柳縮緬-ようりゅうちりめん

- 緯糸に強撚糸を使い、縦方向に柳の葉のようはシボを表した縮緬織物。

- 緯糸-よこいと

- 織模様を表したもので、緯方向に通っている糸のこと。

- 緯総絣-よこそうがすり

- 緯糸全部に絣糸を用いて織られている緯絣の絣織物。緯絣に比べて込み入った柄、複雑な柄の表現ができる。

- 緯錦-よこにしき

- 経糸で文様を織り出した経錦に対し、緯糸で文様を織り出した錦織の一種。

- 緯絽-よころ

- 絽の一つで、絽目という透き間が横方向に現れている織物。通気性がよく、夏物に用いられる。

- 四つ身-よつみ

- 着物の裁ち方の一つ。前身頃をつまみ縫いして衽をつくる。

- 米琉-よねりゅう

- 米沢琉球紬の略。品質が琉球紬に似ていることからこの名称が付いた。

- 撚糸-よりいと

- 特別の地風を出すために糸に強い撚りをかけたもの。または、単糸を数本合わせて撚った糸の総称。

- 蹣跚縞-よろけじま

- 波のような線の縞模様。曲線の縞が曲がってよろけたように見えるため、この名称が付いた。