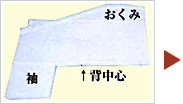

1. 着物を着た後は、一晩陰干しし湿気を抜いておきます。 左側の見頃の"脇縫い線"にそって中心に向かって折り、"おくみ"の縫い目で折り返し、空気を抜きます。 ※衿は、衿肩開きの位置を頂点にして、三角形におります。

2.右側の"おくみ"を左に持ってきて、"衿下線"にピッタリと重ねます。 ※衿は1.と同じく衿肩開きの一の角を頂点にして三角に折り、2.と重ねます。

3.右側の見頃の"脇縫線"を待ちあげ、手前の見頃の脇縫いに重ね、空気を抜きます。 袖は重ねます。

4.上になった方の袖を"袖付け線"で折り返します。

5.衿先の位置で、裾を折りあげます。 ※折り上げた裾線は肩線の少し手前の位置にして、ぴったり重ねるのは避けましょう。 シワになる場合があります。

6."袖付け"と"振り"をもって、下の袖を着物の下に折りたたみます。

※タンスに保管する場合、安価な品(ゆかた、ウール、長襦袢等)は下の段に、たまにしか着用しない(振袖、留袖、喪服等)は上の段に収納しましょう。又下段に防湿剤(シリカゲル)を入れておくとよいでしょう。

1.紐の端から三角に折り始め、三角の頂点が紐の真ん中にくるように2回おります。

2.五角形になるように、紐の幅に合わせながら折っていきます。

3.最後までおり、紐の端を内側に折りいれておきます。

4.五角形でコンパクト

積み重ねてたたむ方法

1.アイロンをかけてから、親指側に甲を倒します。

2.右足の方を上に重ねます。

※足袋の内側に油性ボールペンなどで合印を書くと、左右がバラバラになりません。

小さくたたみ立てる方法

1上記の同じです。

1上記の同じです。2.さらに足首の位置で半分におります。

3.折った側同士を合わせます。

※足袋の内側に油性ボールペンなどで合印を書くと、左右がバラバラになりません。

1.肌襦袢を背中心で背中合わせにおります。

2.左右の”袖”を一緒に折りたたみます。

3.”おくみ”を手前に折ります。

4.箪笥のサイズに合わせて”裾”をおります。

1.衿を左前にして広げ、脇の縫い目にそって下前、上前の順番にたたみます。下前の身ごろの半分を 中央に持っていきます。横幅の半分を手前で折り返します。

2.左身ごろも同じく折ります。

3.裾を持って、丈を二つに折り、たとう紙に包みます。

4.正絹の長襦袢の場合は絹(シルク)の半衿をつけますが、しばらく着用しない場合は、半衿をはずして保管しましょう。

水は絶対につけないで!!

どんなに気をつけていても、着物が汚れてしまうときもあります。

そのような場合には、あわてずに、次の処理をして下さい。

1.すぐに乾いたハンカチで、シミの部分をたたきます。(こすったり、水をつけたりはNGです)

2.自宅に戻ったら、できるだけ早くシミ抜きにだして下さい。

縁加工とは・・・ 正直屋が独自でサービスマークの登録をしている撥水・抗菌加工です。

特徴

1.普通の撥水加工と違い、抗菌加工を施しているため着物の大敵の”カビ”も生えにくくなっています。

2.縁加工をした着物は、着用後の始末を安価で取り扱いさせていただけます。

ほとんどのしみ抜きのアフターフォローは3,000円(税抜)で対応させていただけます。

着用時も保管時も安心の特殊加工です。

ただし、シミをつけたまま放置するとその部分が変色したり、シミがとれなくなったりします。

シミは病と同じで、早期発見、早期治療が基本です。早ければ、よほどひどいシミでも10,000円以内で処置することができます。

見積もりも取れます。担当にご相談ください。

着物のお手入れを楽にする方法として、一般的に撥水加工を施す方法がよくもちいられます。

この撥水加工を施すことにより、着物に汚れが付きにくくなり、着用後のお手入れ(しみ抜き・洗い)も格段に簡単になります。

正直屋では、この撥水加工に一工夫を加えた縁加工をお勧めしています。

●ゆかた・小紋・紬のおしゃれ着の購入

●シミヌキ・洗い張り・丸洗い・寸法直しの悉皆(しっかい)

●着付・ヘアー・メイク・写真撮影は店内で(要予約)

すべて正直屋におまかせください。

お問い合わせ

鶴舞本店